你有没有遇到过这种情况?排查个时间相关的问题,乍一看像是时区不对劲,但时间偏差又不是整点,差个半小时甚至几十分钟,让人一头雾水。

今天这篇就来好好聊聊这个问题,搞清楚它背后的逻辑,以后遇到了不再懵圈,脑子里立马有思路能上手解决。

很多人早上醒来第一件事,不是刷牙洗脸,而是先摸手机看时间(别不承认哈,我也一样)。

时间这种东西,看起来无处不在,好像也很“理所当然”,但它的运行机制,可能没多少人真的了解。

我们都知道,不同国家有不同时区。像我们中国,全国统一用的是东八区时间,也就是 UTC+8,通俗点说,就是比“世界标准时间”快8个小时。这个时间也叫“北京时间”,是我们日常作息、上班下班全都按着来的。

在项目里,你有没有见过各种花里胡哨的时区写法?像这样:

1 | TimeZone.setDefault(TimeZone.getTimeZone("Asia/Shanghai")); |

这些看似相似的写法,其实各有差异。如果对它们背后的含义缺乏清晰认识,一旦出现与时间相关的问题,往往难以快速定位原因。

为了更好地理解这些时区符号的来源和区别,我们可以先从时区制度的发展历程谈起。

1. 地方平时(LMT)起源与定义

你知道吗?在还没有“时区”这个概念之前,每个城市用的都是自己的“本地时间”。比如北京有北京的时间,上海有上海的时间,南京就更别说了——大家都是靠太阳说了算。

这种时间其实有个专业说法,叫 地方平时(Local Mean Time),听起来挺高大上,其实意思就是:我这个地方的太阳什么时候正当头,我就当作是中午12点。因为地球是圆的,它自转一圈是24小时,整整360度。所以平均下来,经度每差1度,时间就差4分钟。

举个例子,北京差不多在东经116度,算下来它的“地方时间”比格林威治时间快了7小时44分钟左右。再比如以前上海的徐家汇观象台,那地儿在东经121.45度,算得更精细,比世界标准时间(UTC)早 8小时5分43秒!是的,不是整点,是“8点零5分43秒”那么细……

想象一下,如果全国每个地方都用自己的时间,火车站、邮局、电报局是不是要疯?你今天发个电报,到了那边都不知道到底是几点。正是因为这种“每地一套时间”的混乱,才让统一时区的呼声越来越高。

到了19世纪中期,天文学家们开始琢磨一个事儿:能不能选一个“基准经线”,然后全国、甚至全世界的人都按这个来走时间?

最开始,有些地方也确实这么干了。比如说,“咱这个区域干脆都用A市的时间得了”,虽然听起来有点粗暴,但比起各地一套表,已经方便多了。

慢慢地,这种“以某地时间作为大家统一参考”的做法被越来越多地区接受。等到技术够成熟,尤其是交通、电报、铁路搞得越来越频繁,各国也开始认真考虑:要不,咱干脆定一个全国统一的标准时间吧?

2. GMT 与 UTC 的演变与区别

2.1 GMT 的起源与应用

你知道“格林尼治时间”(GMT)是怎么来的么?这个听起来有点复古的名词,其实是地球上第一个被大家“官方承认”的世界标准时间。

时间倒回到1884年,那年各国代表齐聚美国华盛顿,开了场很重要的“国际子午线会议”。会上拍板定了件大事:以后,英国格林尼治天文台所在的那条经线,就是地球的“起点线”:本初子午线,0度经线。

然后大家说,好,就以它为基准吧。谁东边谁西边,就按跟它的时差来算。从此,GMT 就成了全球时区划分的参考线。

不过这事也不是一点毛病都没有。GMT 是以“平均太阳时”算的,说白了,就是看太阳啥时候正好走到格林尼治头顶,就当那天的正午12点。但问题是——地球自转其实不是恒速的,会受各种天体运动影响。所以拿它来当“超精密标准时间”的话,就没那么稳定。

这也是后来大家为什么搞出更严谨的“协调世界时(UTC)”的原因,不过这个咱们后面再讲。

2.2 UTC:地球上最靠谱的“全球钟表”

到了20世纪中期,人类终于搞出了个超级稳定的计时方式——靠原子钟。

简单说,就是我们不再盯着太阳走没走到头顶,而是直接用原子的震动频率来精确计时。没错,这就进入了“用科学丈量时间”的时代。

于是,1960年,一个新概念登场了:协调世界时(UTC)。它名字听起来很规矩,但其实背后有点“语言斗争”的小趣事:英语国家想叫它CUT(Coordinated Universal Time),法语圈坚持TUC(Temps Universel Coordonné),最后两边一拍脑袋,搞了个中立缩写——UTC。

有了UTC之后,时间终于“稳了”:它基于原子时(也就是最精准的钟),再用“闰秒”机制来悄悄修正地球自转带来的偏差——确保始终不会和天文时间差太多,控制在0.9秒以内。

1972年,UTC正式取代GMT,成为全球时间“官方标准”。虽然你平时看个表,感觉GMT和UTC差不多,但在科学、航空、导航这类场景里,UTC才是那个靠谱的“世界统一钟”。

说白了,正是因为有了它,咱们发个跨洋邮件、开个全球视频会、甚至是你手机上的时间同步,才能靠谱又一致。

3. 中国时区的奇妙变迁:从五个时区到统一北京时间

晚清时期:每个地方都有自己的“时间表”

在清朝末年那会儿,全国各地基本上还在各用各的“本地时间”。你在北京看太阳正当头是中午12点,跑到广州那可能就差个十几分钟。这在当时没啥问题,毕竟谁也不跨省上班。

但随着清末开放通商口岸,西方传教士、商人蜂拥而入,他们带来的不止有教堂和工厂,还有一个新概念——“标准时间”。

于是到了1902年元旦,清政府的海关部门开始尝试在上海等沿海大城市用一个统一时间:以东经120度为基准,也就是今天所说的 UTC+8。这个时间当时被叫做“海岸时”,很快就成为铁路、电报、海关这些系统的“默认时间”。

到了1904年,全国大部分铁路和邮电系统基本都切到了这个时间。也就是说,在清朝还没退场之前,中国的东部沿海地区已经率先用上了统一的“东八区时间”,比很多国家还早。

民国初年:时间也开始“分区管理”了

辛亥革命后,民国成立了,但时间这事儿,一开始还真没着急动。大家还是沿用之前清朝那一套“东八区当主角”的方式。但到了1918年,在国际时间委员会的建议下,北京的中央观象台拍了板:咱中国地大物博,是时候自己搞一套更专业的时间体系了!

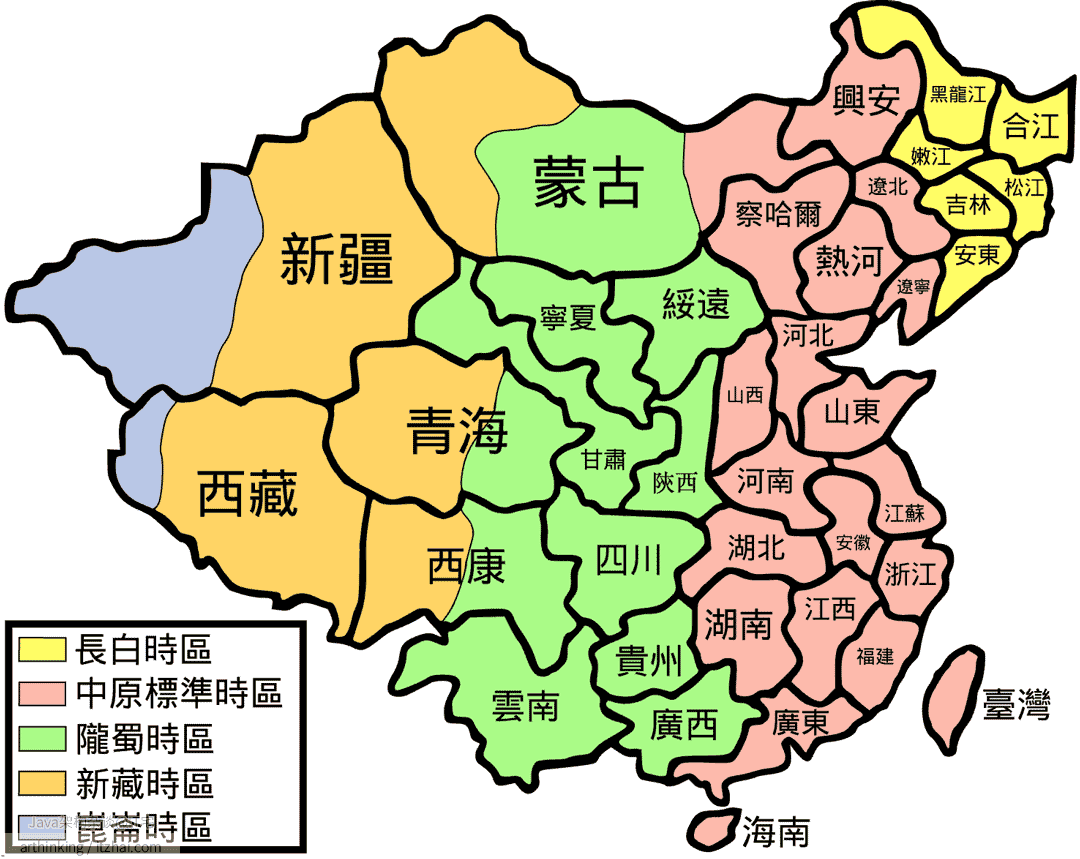

于是,一口气划出了五个时区:

- 长白时区(GMT+8:30):东北那边的时间,专属吉林和黑龙江东北角;

- 中原时区(UTC+8:00):最核心的一块,基本包括北京、上海这些人口密集的大城市;

- 陇蜀时区(GMT+7:00):西部的四川、陕西、贵州、云南那一片;

- 回藏时区(GMT+6:00):名字听着就很西边了,覆盖青海、新疆东部、西藏东部等地;

- 昆仑时区(GMT+5:30):最西最西,新疆西部、西藏西部——在这里生活的人,一天可能比东边人“慢半天”。

(图片来源:File:ROC-Timezones (zh TW).svg[1])

1919年,民国政府还特地把这五大时区写进了官方历书,并列出了“标准时 vs 当地太阳时”的对照表。说白了,就是让大家知道:你现在用的是全国统一的标准时间,但太阳其实还没升那么高呢。

当时这个五区划分其实挺有科学逻辑的——按经度一刀一刀往西切,每区差一个小时,跨度从 UTC+5:30 到 UTC+8:30,正好覆盖整个中国的东西时差。

只不过,这套划分虽然合理,但能不能真正执行、执行得多广,其实还有不少现实阻力,尤其在当时那个交通不发达、政令难达全国的年代。

战乱时期:各自为政与战时统一

前面说到,民国在1918年就定好了五个时区的方案,看起来很科学、很严谨——但纸上谈兵归纸上谈兵,现实嘛……一地鸡毛。

为什么没推起来?简单说就是:全国太乱了。

当时各地军阀割据、交通不畅,再加上中央政府本身控制力有限,哪还顾得上统一时间?五大时区多数时候只是个“理论设想”。沿海和东北勉强跟着东八区的节奏走,而西部很多地方,还是“看太阳办事”,甚至干脆由地方军政机构自己定时间,谁当家谁说了算。

到了1930年代,情况更复杂了。日本侵华,部分国土沦陷,连时间都被“分裂”了。

比如1932年,日本扶植的“满洲国”直接照搬东京时间(UTC+9),比中国东八区快了一小时。别说跨省协作了,连收发个电报都得先算清楚“你几点我几点”。

抗战全面爆发后,国民政府干脆决定:“别搞那么多了,全国统一按重庆时间来(UTC+7)!”为啥选这个?因为陪都重庆就在那个时区,而且战时需要快速调度、统一行动,搞一个全国都用的“军用时间”确实更高效。

所以从1939到1945,中国大陆其实是“双时区并存”:国统区用重庆时间,沦陷区继续跟着日本时间走,全国像开了两个时钟系统。

抗战胜利后,国民政府还试图重启五大时区,甚至在1948年做了点小调整——但架不住内战又来了,这事也就不了了之。直到1949年新中国成立,中国的时间制度才终于走上“真正统一”的路。

新中国成立:统一北京时间

1949年新中国成立以后,中央政府很快拍板:以后,全国统一用一个时间——北京时间。

这个“北京”,说的是东经120度的中原时区,也就是我们现在常说的“东八区时间(UTC+8)”。从1950年开始,全国大大小小的城市陆续切换,过去民国时期划的五个时区,也慢慢退出了历史舞台。

为什么这么定?其实挺现实的。

一方面,统一时间能提升行政效率——不管你在西藏还是上海,全国都是一个点上班,一个点开会,一个时间看新闻联播。另一方面,在那个强调“集中力量办大事”的年代,全国用一张时间表,也有强烈的象征意义:中国,不只是地理统一,更是时间同步。

当然,这事也不是毫无代价。中国横着跨了将近五个时区,理论上从新疆到福建,光太阳升起的时间就能差出快四个小时。

尤其在西部,比如新疆和西藏,很多人就有个真实感受:早上天还没亮,就已经得出门;而晚上太阳还挂在天上,办公室却早早关灯了。

所以在日常生活中,新疆人也“自己调时区”——表面上跟你走北京时间,实际上作息会晚一两个小时。比如晚上10点吃饭、凌晨一点才睡,在他们那儿再正常不过了。

自此以后,中国大陆就再也没有划过“官方时区”。连后来回归的香港和澳门,也都顺理成章地接轨UTC+8。

统一时间这事儿,到今天已经整整走了70多年,哪怕争议一直存在,但它也确实成为我们这个国家运转的“隐形秩序”之一。

新疆时间:两个时间系统,一地共存的“时间默契”

如果你去新疆旅游,很可能会注意到一个特别有意思的现象:很多宾馆、车站、商场里,会同时挂着好几个时钟——上面写着“莫斯科时间”“北京时间”“新疆时间”。

这不是装饰,而是真实的日常。

(图片来源:File:Hotel clocks in Xinjiang.jpg[2])

新疆地处中国最西部,理论上应该属于东六区(UTC+6),但全国统一用的是东八区时间(UTC+8)。这么一来,新疆这边早上九点可能天还黑着,晚上十点太阳还在天上晃。

为了更贴近作息节奏,当地很多维吾尔族居民习惯用“新疆时间”(也叫“乌鲁木齐时间”)来安排生活——比北京时间慢整整两个小时。而大多数汉族居民则依然按北京时间走。于是,新疆就这样形成了一种特别的“双时区共存”状态。

这种“两个时间并行”的安排,其实不是最近才有的。

新中国成立初期,新疆曾有过一段时间实行地方时。文化大革命时期,出于统一管理的需要,全国都按北京时间来,但到了70年代末,新疆时间又慢慢在民间“复活”了。1986年,中央政府正式批复:新疆在日常生活中可以使用本地时间,但像铁路、民航、邮政这些全国联网系统,仍然统一用北京时间。

于是,从那以后,**“汉族看北京时,维族看新疆时”**就成了一种习惯,也成了一种默契。

乌鲁木齐的早晨从北京时间10点(新疆时间8点)才真正开始。街边的店铺才陆续开门,单位开会、交通安排也都会特别标注:到底按哪个时间?别看错了!

有些电视台甚至会根据语言节目区分时间:汉语节目按北京时间播出,维吾尔语节目则照新疆时间走。这种时间安排方式虽然复杂,但也很“新疆”——灵活、接地气,又体现出一种地方与国家制度之间的平衡智慧。

不过,要注意的是,新疆时间并不是“官方的另一个时区”,它更像是一种“民间时间习惯”。在全国统一事务里,像高考、火车票、航班时间,统一使用的,仍然是北京时间。

而这事儿也不是没出过技术乌龙:比如2014年苹果的一次iOS更新,系统默认把新疆的用户都自动切换到了乌鲁木齐时间,结果一堆人的闹钟晚响了两小时,全城错过早八打卡,骂声一片……

这事儿告诉我们,别看时间好像是最精准的东西,但一旦和现实生活、地理差异、民族习惯交织在一起,它就变得……挺有温度的。

中国时区演变时间轴

这段时间的演变,其实挺像是一场从“各说各话”到“全国同表”的旅程。下面这张时间轴,带你一口气梳理中国从地方太阳时到统一北京时间的全过程:

| 年份 | 关键节点 | 发生了什么事? |

|---|---|---|

| 1884年 | 世界开始统一时间了! | 国际子午线会议定下“格林尼治为零点”,全世界开始以 GMT 划时区,中国这时还没统一时间概念。 |

| 1902年 | 清政府开始试水“全国一张表” | 在上海等地推行“海岸时”(UTC+8),铁路、电报系统开始统一时间,算是东八区时间的雏形。 |

| 1918年 | 第一次想搞全国标准时区 | 中央观象台提出五大时区方案,从东八区到东五区,计划很理想,可惜没推开。 |

| 1939年 | 战争来了,时间必须统一 | 抗战中为了调度方便,全国统一用“重庆时间”(UTC+7),这是战时非常务实的决策。 |

| 1949年 | 新中国成立,时间制度定调 | 一锤定音,全国统一用北京时间(UTC+8),过去的五大时区正式退出历史舞台。 |

| 1986年 | 新疆时间“复活”,变成双时区共存 | 中央批准新疆可根据需要用本地时间(UTC+6),从此“新疆时间”成为一种半官方的存在。 |

温馨提示:现在全中国法定时间只有一个——北京时间。但在新疆,双时间并行仍然是生活常态。别搞错闹钟哦。

4. 程序员处理时间如何避免踩坑

很多程序员可能觉得:时间嘛,不就是个 new Date() 吗,能有多难?但真到项目里踩坑时,才发现它简直是个“看不见的地雷阵”。

下面这几点,都是实战中最容易踩雷的坑,咱们一个个聊聊:

别用缩写!别用缩写!别用缩写!

你可能见过这样的写法:

1 | TimeZone.getTimeZone("CST") |

看着好像“China Standard Time”,对吧?错!它也可能是:

- Central Standard Time(美国中部时间,UTC-6)

- Cuba Standard Time(古巴标准时间,UTC-5)

- Australian Central(UTC+9:30)

所以,强烈建议你直接用 IANA 提供的全名,比如 Asia/Shanghai、Asia/Urumqi。这类命名方式不但唯一,还内嵌历史规则,不会因为一场系统升级就“时区错乱”。

历史时间,不是你想的那样“+8”

比如,老上海在1900年用的是“+08:05:43”的时间,而不是我们现在习惯的 UTC+8。

试试看:

1 | new Date(1900, 0, 31) |

浏览器可能会显示偏移是 +08:05,你是不是瞬间觉得系统出 bug 了?其实不是——这是对历史的真实还原。如果你只处理1970年以后的现代数据,建议设置时间范围或干脆用固定偏移如 Etc/GMT-8 简化问题。

选对工具,别自己造轮子

时间处理这事,千万别手写转换逻辑。用标准库就对了:

- Java:

java.time.* - Python:

zoneinfo - JS:

Intl.DateTimeFormat或luxon、dayjs等成熟库

顺手一句:记得保持时区数据库(tzdata)更新,很多国家改夏令时比你换域名还频繁。

系统里都用 UTC,展示时再转

UTC 是跨时区开发者的好朋友:稳定、可比、不乱跳。建议在系统内部统一用 UTC 存储,日志、数据库、接口全用它。用户看起来照样是本地时间,后台却清爽明了,尤其是查问题、做对账的时候,简直救命。

讲真,时间处理这事,看起来没什么技术门槛,但它就像个“安静的潜在 bug 制造器”——你不重视,它就悄悄拖你后腿。

There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things. [3]

– Phil Karlton

参考资料: